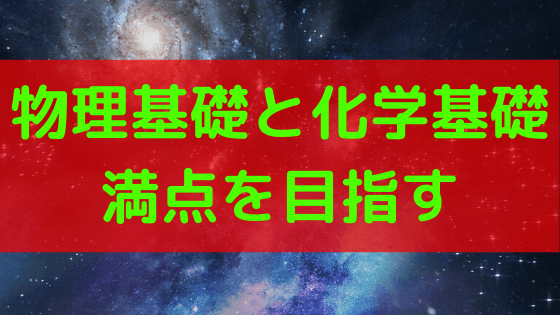

個人的に理科基礎はボーナス科目だと思います。

満点のとりやすさでいうと漢文にもまさるかもしれません。

また満点を取りやすいだけでなくコスパが良い。

物理基礎は1週間~2週間あればいいというのが持論。

今回は物理基礎・化学基礎で満点を取るための最短距離の勉強法を紹介します。

物理基礎

現象説明の問題

センター試験の理科基礎は取り敢えず公式を覚え、その公式を振り回せば大体の問題がとれるようになっていました。

なのでうまい具合に公式に関する要点だけまとめてある参考書を使うのが最短だったのです。

しかし、大学入学共通テストでは少し事情が異なります。

それは現象についての説明問題の割合が増えるということ。

大学入試センターが現在HPで公表しているプレテストの問題を見てみると、物理基礎の第1問は全問が現象の説明問題であることが分かります。

現象説明の問題はその現象がどういう理屈で起きているのかということをおさえなければなりません。

人によっては計算問題より厄介です。

教科書が役に立つ

この自然現象に関する理解を深めるには何をしたらいいのかですが…

結論を言うと教科書が最適です。

「なんだ教科書かよ」という声が聞こえてきそうですが、現象説明は教科書の得意分野です。

私は物理基礎の問題で間違えるとしたら現象説明の問題でした。

参考書だと、力学的エネルギーがどうだとか波の波長の式だとかの計算が絡むところは割と詳しく書いてあるのですが、現象そのものに関してはさらーっとしか書かれていない場合があります。

教科書では時にはカラーの図まで使って現象が説明されていると思います。

まずはそこの部分を熟読するのが最優先です。

それから、普段の勉強から”問題の設定が変わったらどうなるか?”を考えながら勉強すると現象説明問題の対策になります。

・電磁誘導でコイルの巻数を増やすと具体的に何が変わるのか?

・音の音色が変わる時、音のどの性質が変わっているのか。波長?振動数?波の形?

といったように。

そして分からなかったら教科書に戻る、という勉強をしていきましょう。

ちなみにこれは余談ですが、一口に教科書と言っても出版社によって結構違います。

数学・物理・化学は数研出版さんのものを強くオススメします(特に数学)。

教科書についている例題の答えは教科書には載っていないので、例題の答えも欲しいという方は教科書ガイドも一緒に買いましょう。

特に時間がないという方は間違いなく教科書とセンター過去問・模試の過去問だけでいいです。

計算問題

計算問題では、教科書の説明部分を読んでいるだけでは解けるようにはなりません。

公式についての説明が詳しくても公式運用法については詳しく書かれていないからです。

ただ、教科書にも問題はちゃんと載っています。

まずはその問題達を片付けてしまいましょう。

それだけでかなり実力がつきます。

理科基礎の計算問題なんてはっきりいって算数みたいなものです。

計算それ自体がわからないということは恐らく無い。

ただ計算問題に関しても従来のセンター試験と全く同じ出題傾向では無いということ。

主にグラフから必要な情報を読み取る問題が中心となっています。

ただ、グラフの読み取りそれ自体は難しくないので、公式の正確な理解がやはり重要だと思います。

例えばジュール熱の時間の単位を秒では無く分で計算してしまうなどのしょうもないミス。

こういったことが本番で起こらないように普段から気をつけましょう。

計算問題の演習を積みたいという人はセンター試験の過去問か何らかの問題集を1冊やればいいと思います。

化学基礎

まず最初に結論。

大学入学共通テストの化学基礎では「問題文を正確に読む」ということが大事であると私は思います。

プレテストをみて思ったこと、取り敢えず問題文が長い。

センター試験のようにポンポン次の問題に進んでいける感じじゃないですね。

しかし、センター試験に比べると単純な知識問題が減っています。

面倒くさがらず問題をちゃんと読めさえすれば満点はそんなに難しくないです。

なのでこれは集中力が持続するかどうかの問題じゃないか、ということで結論づけられてしまう気がしますが…

…まぁ流石にそういうわけにもいかないのでいくつか注意点を書いていこうと思います。

資料集の利用

まず教科書をやりましょう…というのは物理基礎と同じなので割愛。

化学では教科書に加えて資料集を活用するのが有効です。

大学入学共通テストの化学基礎では物質の性質、実験の様子などについての問題もでてきます。

例えばの話ですが

銅は,電気をよく通し,導線に使われている(プレテストより引用)という文章を読むよりも、赤みを帯びた金属が実際に導線に使われている画像を見たほうが「銅はこんな感じで使われているんだな」というふうに、具体性をもって頭に入ってくると思います。

資料集は大量に画像が載っています。

教科書の説明が文字ばかりの部分に関しては、資料集で調べて画像で脳に焼き付けましょう。

実験問題

大学入学共通テストでは実験に関する問題の文量がセンター試験に比べると増えています。

実験で使う器具、実験の目的、実験の過程・結果など、実験に関するあらゆることについて詳しく知っておくことが重要です。

学校での実験は真面目に参加しておきましょう。

自分で実験したという経験は本で実験の様子を見るよりも何倍も記憶に残るのは自明でしょう。

演習重視

化学という科目は暗記の要素そこそこ強めの科目です。

記憶というのはインプットしているときよりも、アウトプットしているときの方が強固なものになります。

教科書などで広く浅く知識を頭に入れたら、早めにアウトプットに移るべきです。

ということで何か問題集を1冊やっておきましょう。

大学入学共通テスト用の問題集をやりましょう。

科目の性質上、物理基礎に比べると完成まで時間はかかるでしょうが、努力が結果に結びつきやすい科目ではあると思います。

理科基礎はそんなに頑張らなくていい

理科基礎をとる人というのはほぼ全員が文系の方で、理科は大学入学共通テストでしか使わないはずです。

理科基礎はコスパが良いとはいいましたが、優先順位には常に気をつけてください。

難関大を目指す人であれば一次試験の配点は低いでしょうから二次試験で重要な科目となる英語や数学を頑張るべきです。

物理基礎・化学基礎は満点を十分に目指せる科目なので今回はこのような記事を書きましたが、満点を目指すことに躍起になるのは避けましょう。

理科基礎で一問でも間違えたら終わりだ!という人は少ないはずですからね。

コメント